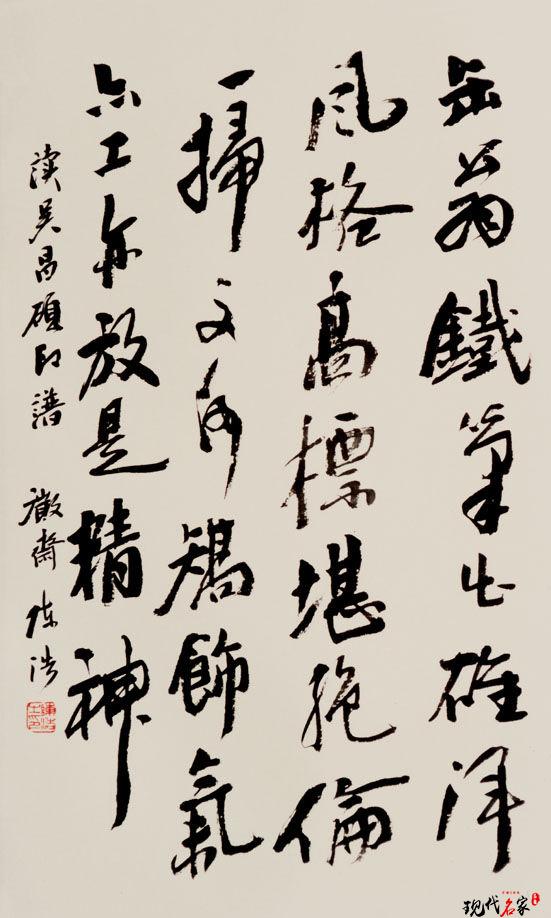

胡小石 隶书即是远嗣五言联 149.8cm×27.4cm 纸本 20世纪50年代 南京博物院藏

哲学家、美学家、诗人宗白华先生于书法而言,他从小拜柳诒徵为师,后得益于李瑞清的指导,不是书家胜似书家,他的书法美学思想实可谓现代书学理论的先导之一。

1938年12月,《时事新报》刊发了宗白华先生为胡小石《中国书学史》绪论所加的编者后语,即我们现在于《艺境》中看到的—《书法在中国艺术史上的地位》。这篇文章的深远意义和宝贵的价值,就在于它全面、客观、准确地阐释了中国书法艺术的身份、作用及在中国艺术史中的地位。宗白华先生的文章开门见山,首先引用锺繇论书法的话,认为书法的实质问题是“流美者人也”,指出书法的美是书法家内心美的外化,或者说,书法作品的美是书法家创造出来的。书法家运用毛笔,通过汉字造型,塑造出“点如山颓,摘如雨线,纤如丝毫,轻如云雾,去者如鸣凤之游云汉,来者如游女之入花林”的艺术形象,实则是表达书法家的情感。锺繇发展了前人的思想,他把作者的内心世界和空间造型联系起来,并对书法家表现的美进行了形象化描述。在中国传统书论中,评品书法作品的理论虽不成体系却浩瀚如海,其意旨皆在本体之列,几乎无一例例外。读者耳熟能详的当属唐代大文学家韩愈的《送高闲上人序》论及张旭草书。韩愈说:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”主要讲书法家运用草书形式抒发各种情感的表现,丝毫不涉及书写的文字内容。怎么欣赏中国书法,欣赏书法的对象是什么,韩愈这段话是最标准的答案。

艺术家的艺术表现得益于艺术家对自然、社会生活的体验和艺术加工。宗先生列举李阳冰的笔法论:“于天地山川得其方圆流峙之形,于日月星辰得其经纬昭回之度。近取诸身,远取诸物,幽至于鬼神之情状,细至于喜怒舒惨,莫不毕载。”书法家的艺术表现并不是“任笔为体,聚墨成形”的写字抄文章,而是取象于天地自然和人心修为,即“师造化”而“发心源”。雷简夫《江声帖》有云:“予少时学帖,自恨未及自然。近刺雅州,昼卧郡阁,因闻平羌江暴涨声,想其波涛迅驶掀搕之状,无物可寄其情,遽起作书,则心中之想,尽出笔下矣!”与其说闻江声而悟笔法,倒不如说闻江声至有感而发—“心中之想,尽出笔下矣”。“心中之想”是书法家对社会的认识,是书法家世界观、价值观在作品中的真实存在;“尽在笔下”是书法家对社会认识的反映,其笔墨表现,是书法家世界观和价值观的艺术写照。包括张旭见公孙大娘剑器舞所得,也不是形而下的笔法,笔法对于张旭来说早已不成问题,他体悟到一种表现世界的方法。这里值得一提的是,书法家的情感不仅属于书法家自己,更何况他们在表现内心世界时,考量的是整个社会,甚至全人类。任何一个真正的艺术家都是如此,曹雪芹著《红楼梦》,其人物情感那么丰富,绝对不是曹雪芹个人所有,而是艺术提炼后的艺术情感在某一角色身上的表现。

宗先生在论述书法艺术的地位、身份及作用时,其理论依据皆来自传统理论,但是宗先生触类旁通,往往将书法与文学、绘画、音乐、舞蹈进行类比,以唤醒人们对书法艺术独立性的关注。宗先生基于上述论证得出结论:“中国书法是一种艺术,能表现人格,创造意境……中国乐教衰落,建筑单调,书法成了表现各时代精神的中心艺术。”他给书法艺术的定位是“中心艺术”。“中心艺术”的地位意味着什么?宗先生进一步阐释说:“西洋人写艺术风格史常以建筑风格的变迁做基础,以建筑的样式划分时代,中国人写艺术史没有建筑的凭借,大可以书法风格的变迁来做主体形象。”宗先生认为,西方以建筑作为他们艺术史的划分依据,中国书法是中国艺术史划分的依据,这就是宗白华先生对书法艺术的科学定位。除此之外,宗先生还在其《中国书法的性质》中说:“中国书法,是节奏化了的自然,表达着深一层次的对生命形象的构思成为反映生命的艺术。”尤其他在《中国书法里的美学思想》里说:“唐太宗李世民独宝爱晋人王羲之所写的兰亭序,临死时不能割舍,恳求他的儿子让他带进棺去。可以想见在中国艺术最高峰时期中国书法艺术所占的地位了。”他还说,字在书法作品中“已不仅是一个表达概念的符号,而是一个表现生命的单位,书家用字的结构来表达物象的结构和生气勃勃的动作了”。众所周知,书法以汉字为载体,然而汉字由形声义不同功能所组成,如何准确地理解这个载体呢?宗先生说:“书家用字的结构来表达物象的结构和生气勃勃的动作”,极为精辟地指出书法主要是运用汉字的结构进行创作。其实,给书法艺术以如此之高的定位绝不是宗白华先生一个人,而是历史发展中时代的选择。林语堂先生认为,如果不懂中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国艺术;蒋彝先生认为,中国书法构成了其他中国艺术的最基本元素;邓以蛰先生认为,中国书法是中国艺术的最高境界等等。我以为,这些都是现代书学的理论基础,也是书法艺术健康发展所应具备的起码认识。

扫一扫加微信

扫一扫加微信