北宋以来,文人性格与作品品位的关系不断被学者们所揭示和强调。严振清的忠义节已成为人们理解其书法主旨的必由之路。人们不仅能在他的作品中看到忠义,而且真诚地相信,即使严振清的书法并不精彩,它也一定会流传下去。这是前几代人没有看到的现象。

俗语"这一批评词,在金唐时期并不普遍,也开始出现在大量的宋代书籍中。例如,苏轼评论"宋(寿)寒,立(建)俗",黄庭坚认为文人写的,一定有数万卷书藏在胸前,"一开始没有庸俗的状态。"黄"还把"庸俗"提升到了性格的高度,认为"庸俗不是庸俗,庸俗是无法医治的"。由于书法的典雅与庸俗,人们甚至可以推断为人类的典雅,因此书法作品的典雅与庸俗具有人格的象征意义。因此,一个成功的簿记员必须被培养在心中,而不是庸俗,然后他就能做到。此外,胸中有道德,书是有价值的。否则,即使笔墨不减"钟王",这本书也只是一本粗俗的书,人们也是粗俗的人。"苏轼倡导欧阳修的书法值得珍惜,因为欧阳修的高文化素养有吸引力,所以不需要笔迹。在同一意义上,黄庭坚高度尊重苏轼:"余说,东坡学术文章的精神压抑,芊芊是在笔与墨之间发行的,使别人永远无法与之相提并论。“在他看来,纯粹的技巧总是可以达到的,只有通过阅读培养出的个人气质的优雅和独特性才是人类所无法企及的。

元代的赵孟頫,由于新朝的孙氏老王,后人以为是精神上的失落,所以在他的言说中看到了"廉价状态"。明清以后,傅山等人所持的理论最为强烈。然而,赵不仅影响了元代的书法,而且对整个明代也产生了很大的影响,从明初的杰金,明朝中期的文正,到晚明的王铎。在这些书的历史上,所有的名人都相当尊敬赵孟福。当他们学习书法时,他们从赵的作品中获益良多。

相反,明代有许多学者,他们的品格和知识可以说是暂时的领导者,但在对同时代人的评价中,他们却无法逃脱"俗气"的指责。谢晋,陈贤章,张碧就是这种情况,我们将讨论他们。有趣的是,关注它们的"俗气"通常来自于作品的形式,这是一个与性格无关的技术问题。正是由于这种现象,文字和书籍精神已经演变成一种可以越来越多地学习的形式语言。只要你掌握了一个特定的写作程序,或者避免了一个特定的写作程序,"优雅"是现成的。

张弼,华亭人,成华二年(1466)进士。他被任命为外郎军部部长,后来因为不服从而调任南安知事。尽管他只是一个地方级别的小官员,但他的两项地方政绩却屡屡被提及。南安地处广东、广西交界处。强盗们聚集在山里。张弼到了官职,就知道要杀了他们。南安人喜欢性崇拜。他派人破坏了性崇拜庙宇的一百个地区,并把它们改造成社会科学。先是哲凡到过南安,如张九陵、李刚、刘元成等,张必都专门修建了祠堂,他不靠念经造台,所以很佩服。两人都显示了他教授风俗习惯的决心和能力。正因为如此,李东阳、谢铎、林俊等朋友都为他没有更好的发挥政治才能的平台而感到遗憾。

张弼在朝中威严,朝中名流无不佩服他的学识和政治。他在《小像赞》中有这样一句话:“如果你不奉承我,你最好做我的简。对我来说,稀疏总比肮脏好。”不管是做生意还是交朋友,他都能使自己清白。李东阳在《张东海集》序文中也说,他志向远大,心胸散乱,与众不同。他谈起这件事时总是毫不顾忌。他不在乎那些肮脏的东西,也不讨好别人。谢铎说,他一辈子勤奋好学,老而不知疲倦。他的知识是以程朱为基础的。他钦佩古代圣贤的奇事,并为他们着想。

这种气在世界上是不能用的,所以可以用在文学、诗歌和草书上。他写的文章触及事物,不是为了语言的光辉和华丽。虽然讨论中有各种各样的玩笑,但他必须寻找其原因。他的一些警句在朝臣中广为流传。认为他的诗文是他自己的,草书是成华王朝的皇冠和文人群体。王坦描述说,他写草书的时候,经常喝醉,一瞬间就铺开几十张纸。他动作快如风雨龙蛇,观众常常感到“颠簸”的叹息。陈贤章在谈到草书时,以“现在张东海无处不在”为己任,可见当时张弼草书的影响。据张奈的先进新闻报道,张弼执掌南安时,有时靠写作来换取补贴。各县接兵商议赏赐,那些凶猛的战士甚至放弃金银财宝,希望能得到张弼的一块墨汁

虽然张弼的草书受到世人的重视,但张的自我批评不如诗歌好,诗歌不如文字好。潜台词和文字不如政治好。这不禁让我们想起元代的赵孟甫。所有钦佩他的艺术修养的人都感到遗憾,因为他没有能够实现自己掌握世界的能力。中国传统儒学强调的是"三个立场":德性、立功、言说。书画属于雕刻昆虫的小技巧,强壮的人对此不屑一顾。虽然张彪的同时代人周宗耀擅长书法和绘画,但他们认为这是学习的最后一件事。王铎虽然不能放弃对书画的热爱,但却不断抱怨书画研究浪费了大量的时间去读经书的历史。

张弼年轻一代松江的董启昌,以"云鉴书法"推动了乡政府书法,与吴门书校进行了斗争。他在谈到张弼书名的起起落落时指出,吴忠一代学者以来,张声音的声价降低了。"他只说了一个事实,但没有透露原因。"其实,张弼的书法不是"便宜",而是遇到了严重的评价危机。因为明末清初,文人们用"庸俗"这个最严厉的批评词,颠覆了张彪在成化所树立的曹生形象。他们说张弼的书法"粗俗",不是因为他在晚上是个小男人,也不是因为他缺乏书卷的修养。相反,正如我们前面所说的,张弼是一个同时受到学者尊重的受过良好教育的人。李东阳说:"今天,一定有作家和学者说,‘张君和张君。那么,张弼为什么不能避免"庸俗"呢?

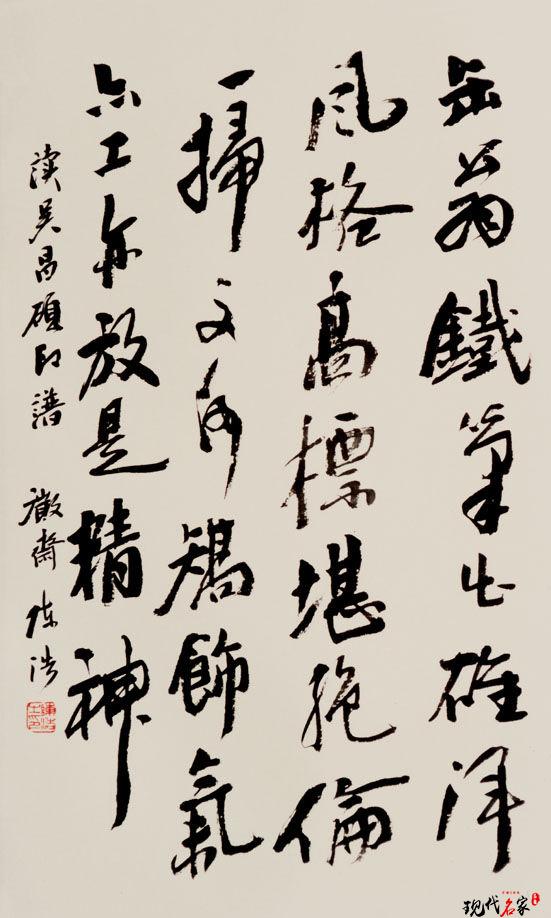

张弼的草书是世世代代流传下来的,主要是打破巢穴的主轴,比如南京博物馆藏的"七字七轴",就像林俊、顾华玉和其他文人同时评价的那样。虽然明末的孙鑛也承认了自己的种种优势,但他转过身来指出,他没有走向庸俗。

传世的张弼草书,多为擘窠大轴,如南京博物院所藏《七言绝句轴》,笔力劲健,气势逼人,诚如林俊、顾华玉等同时文人所评价的那样,一股豪宕之气震人心目。晚明人孙鑛虽也承认其种种优点,但话锋一转,又直陈他未能去俗,“俗体、俗笔、俗意、俗气,都难免犯之”。

张弼的俗,与其著作中这样一些形式特征有关。一是字形不古,很多字不是从古人法帖中来,而是随便穿凿,以意自撰,文徵明曾讥笑他连《草书集韵》都还没有经目,竟然就以草书得名了。二是喜欢左右环绕,杨慎斥为“镇宅符篆”。张弼自言晚年取法怀素,学习《圣母》《心经》等帖,但早年喜学宋广,他很欣赏宋广草书的连绵不绝。宋广在洪武初年与宋克、宋璲都以书擅名,人称“三宋”。但人们关于宋广书法的评价总不如“二宋”,便是由于他用笔缺少断割,不合古法。张弼用笔环绕当是受到宋广的影响。三是缺乏骨力,丰坊认为张氏的环绕备极死蛇结蚓之胎。祝允明虽推举张弼盛年书法,但他批判张氏结字不能遒紧,腕力极弱,去素、旭不啻天壤。王世贞亦说他虽漂泊自喜,但往往失之缓弱。四是故作抖颤之笔以体现力度,人们将他的颤笔与解缙的画圈视为一丘之貉,乃至不惜用“风瘫之手”这样的恶毒的词语加以描述。五是强求字的巨细不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形。将没有关系的字或点画强行勾连,突缩突伸,显得不行天然。

项穆在批判张弼时,将之与后来的书家杨珂、马一龙等并称,说他们自目其书为“梅花体”。梅花体大约有用笔轻软,结字错综杂乱之意。比如张弼虽写得极为圆熟,但疏松柔软而有村野气,王世贞称其为张旭、怀素之重台,陈献章则说张弼“好到极处,俗到极处”。在王世贞的笔下,这类书风又被称为“南路体”。如他说杨珂小草柔笔疏行,了无风骨,如雨中聚蚓,而狂草则“或从左或从下起,或作偏傍之半,而随益之,其书益弱而多讹”。陈鹤的狂草像是枯枿败蔓,纵横道上。而马一龙不通草书字源,而浓淡巨细,错综至不可识,拆看亦不成章。他说这些都是南路体,而陈道复老笔纵横可赏,而结构多疏,也是南路体的滥觞。究竟因何称“梅花体”或是“南路体”,现在尚没有更多的资料能够说明,因项穆与王世贞说到的书接皆会集与松江、姑苏、浙江一带,这种字体在嘉靖至万历(1522—1619)之际是否形成了一个有地域性的流派,亦不得而知。

扫一扫加微信

扫一扫加微信