黄宾虹 山水轴 105.4cm×43.2cm 纸本设色 天津博物馆藏

从自19世纪变法以来,仍然忠诚于中国传统文化基本价值的人,在接受来自西方的“现代价值”同时,他们所接受的民主、自由、平等、独立不是用来“破坏”中国传统价值,而是被用来“保卫”中国文明的核心。只是他们需要对中国传统思想与文化做出更有成效的甄别:传统学术有一部分是有益的,有一部分则是无益的。

例如国粹派主将邓实就认为,中国两千年来只是“君有学而民无学”:“审吾黄民之风俗政教,自秦至今,所谓一君主治之天下而已。”(《政艺通报》甲辰五号)但如果实情真是如此,中国岂还有希望?

邓实依据近人在政治方面的觉悟,“知国家与朝廷之分”,提出一种“别乎君学而言”的国学概念,而“君学”与“民学”之辨,就落实在学者将注意力集中在“君”还是“国”(民)方面。邓实甚至还把它作为一把尺子来衡量“真儒”和“伪儒”:“真儒之学只知有国,伪儒之学只知有君。知有国,则其学者上下千载,洞流索源,考郡国之利病,哀民生之憔悴。若夫伪儒,所读不过功令之书,所业不过利禄之术。”虽然从学术史的角度来看,邓实的划分多少有些值得推敲之处,但作为一种“学术的自觉”,自有其苦心在。

这一种努力追溯起来,不能不提到梁启超。

梁启超《新史学》与《新民说》的重点,在于“君权”和“民权”两方面—但是他为了避免直接激怒当时的专制政权,他或者到历史中去暴露专制的来源,或引述西方政治,以见君权与民权的消长。在他看来,“民权”必兴,是不可阻碍的。

在《续译列国岁计正要序》一文中,梁启超言道:“有君史、有国史、有民史。民史之盛,盛于西国,而中土几绝。”在他看来,一部二十四史,不过是君权的发展史,二千年下来,一切典章制度,“皆为保王者一家而设,非为保天下而设”。因而为君者为使权位永固,统治之道就选择了“镇压”与“愚民”两个途径。因此,思想被控制,创造能力消失,个人无进步,国家亦因之停滞。中国之致弱,主要原因即在于此。

梁启超所说的“君史”,实质上是指以历代正史为代表的官方所修之史,而注重民生的“民史”未兴,在梁启超看来,中国似乎处在一种“无史”的状态。

在此方面,邓实、黄节等人也显得较为焦虑:他们既然认定“国学”,则中国不能无学,因而就必须要勾画出一整套符合他们标准的“国学”—于是,“君学”与“民学”,就成为他们小心翼翼地加以区分的对象。

邓实说:“审吾黄民之风俗政教,自秦至今,所谓一君主治之天下而已。以故其制度文物,则君主之制度文物也;其人材学术,则君主之人材学术也;其历史,则君主一人之历史也;其宗教,则君主一人之宗教也。观中国历代相传之学说,大抵教人君者十之六,教人臣者十之四,而民则无有焉。”邓实甚至认为,即使是作为古史的“六经”,“所纪皆人主之事,其书全体,则以君为纲,以臣为目,而于民十不及一二”(《鸡鸣风雨楼民书·总论》)。从这个角度说,邓实痛心地发现:“吾神州之学术,自秦汉以来,一君学之天下而已。”

既然“君学天下”乃是从“秦汉”以来,那么,从“君学”中剥离出来“民学”,就有了可能性,尤其是先秦之学。

另外,根据受了近代思想启蒙者的看法,人们慢慢分出“国家”与“朝廷”之不同,于是“君学”与“民学”之辨,即是学者“知有君”还是“知有国”之别—这样,以邓实为代表的国粹派所讲之“国学”,也就将“君学”排除在外了。

作为保存国粹运动的一部分,《国粹学报》的主编邓实与黄宾虹共同主编过影响甚大的《美术丛书》,时在1908年。

丛书共分五类:一书画,二雕刻摹印,三磁铜玉石,四文艺(词曲传奇),五杂记。其中尤以书画为多,大约占了十之七八。它共分四集,初集102种,二集72种,三集61种,四集22种,计257种,装成120册,于1913年成书出版;在1915年再版发行时,又增编了40册,使全书共达160册之巨,堪称中国美术图书出版史上的壮举!它不仅为研究我国的伟大艺术传统提供了充分的文献资料,也有其不可磨灭的贡献。

邓实与黄宾虹等人收集古物,并非“自娱”,而是有着强烈的文化上的和社会上的责任心。试读《美术丛书》之序:

国当全盛,则其民优游暇豫,每多好古而博览。弱国之民,方哀死忧生之不暇,尚何心于玩好?吾以人生不幸,逢此百罹孤存于世,肉食者既不足与谋,间一接构,无非撄宁痛苦之极,遂觉有生为可厌,使无美术以解释而慰藉之,则一国之人心死矣……望古则怀旧,哀窈窕而思贤才,是亦乱世诗人所不得己之极思也!

忧生愤世之情,溢于行间字里。他从早期的倡排满革命,到转至古玩字画之收罗,其中有甚深的历史原由:一是因辛亥革命之冲击,一些世家、名宦、巨公,纷纷逃入上海租界,随身携带的大量古玩字画同时也流入市场。外国私人或机构乘机抢购,运至国外,邓实曾记述说:“去秋武昌之变,东南驿骚,故家旧藏,狼籍马足;一二寓公避地沪上,所携残余,十不三四……诸公少少不得已出其长物,以与日估、番客,得值自熹……余目击悲悼,思欲掇拾灰烬,收集一二旧抄精本,而大部分重函,盈箱累箧,辄为胡估重金夺去。”此时西方各国收藏家或探险者不只仅在上海抢购流入市场的文物,而且深入中国西北各省,从事地下发掘,盗取青铜器、甲骨、瓷器、玉器等珍玩,而晚清的官绅也在上海开设古玩铺,从事文物的交易。邓实身入个中,不仅仅是个人的努力,以挽救中华文物的疯狂外流。其二,辛亥革命后,《国粹学报》停办,“国学保存会”改名为“神州国光社”,会员们各奔东西,邓实则始终在坚持国粹派从一开始就明确下来的保存史籍的工作,竭尽全力搜求文物。所以邓实与旧式收藏家不同,他不满足于孤芳自赏,而是千方百计地使征集到的史籍文物广为流传,以供世用—《美术丛书》也是这样的产物。其中有很大一部分就是当时世间所极欲想见而无从寻觅的珍本秘籍,如因刻本久远而旧板散佚者,藏书家仅有抄书而无刻本者,著家脱稿而未流行者等等。

邓实1877年生于上海,五岁亡父,与弟相依为命。成人后关心时局,崇拜顾炎武,喜为经世通今之学。1902年在上海创办《通艺学报》,其大旨在于培植民权意识,排斥专政,以为变政之根本;1905年,发起成立“国学保存会”,刊行《国粹学报》,宣传排满革命。他不大发表学术文章,然而却擅长于政论,像《国学保存论》《国学真论》《古学复兴论》诸文,使邓成为国粹派理论的主要构造者之一。而且,他有卓越的组织才能,为黄节(晦闻)、刘师培等人所不及。

他曾游学于岭南学派殿军人物简朝亮的门下,有经学的基础训练,却非其所长,后来他更趋重于古籍与美术品的收集与鉴定,以出版名世。柳亚子《南社纪略》第3页有一简短的记载:“秋枚名实,字枚子,广东顺德人,发起国学保存会,创办藏书楼,出版《国粹学报》、《国粹丛书》、《风雨楼丛书》、《古学汇刊》、《神州国光集》等。现在还在上海,以书画古玩自误……是了不起的人物,但不晓得南社正式成立时,为什么没能罗致到,这原因已记不清楚了。”

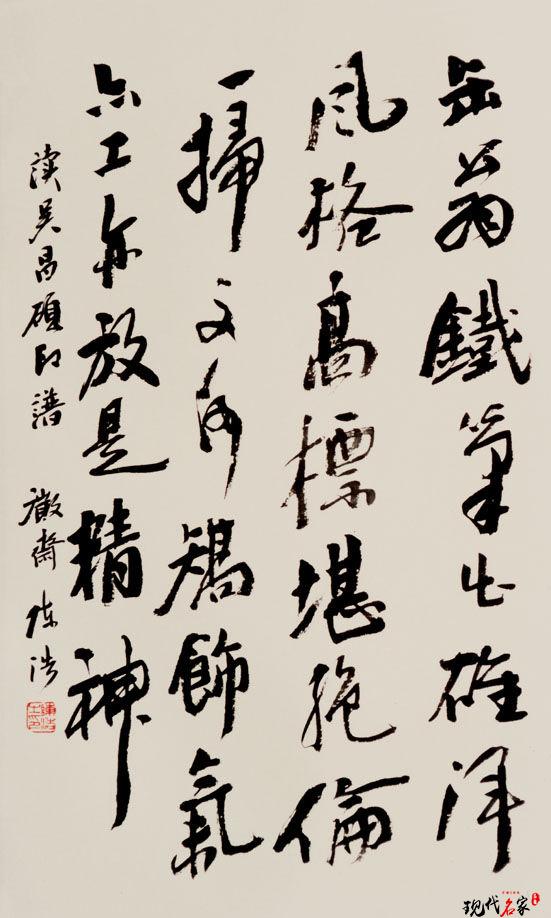

说到艺术界的“君学”与“民学”之分,黄宾虹有一篇文章:《国画之民学》—这大概是美术界第一次将国粹派里面非常重要的“君学”与“民学”之分,引到绘画中来。

这篇文章,载于1948年《民报》副刊《艺风》第33期,乃是黄宾虹在上海美术茶会上的讲词。

黄宾虹开篇就说,“民为邦本”,因而应该注重于“国画之民学”,即与“君学”相对立之“民学”。

依黄宾虹的说法,“君学”从黄帝起,以至于三代;“民学”,则是从东周孔子时代开始。他所以如此划分,是因为“三代而上,君相有学,道在君相;三代而下,君相失学,道在师儒。”与反孔人士不同,在黄宾虹的眼中,“师儒们传道设教,人民乃有自由学习和自由发挥言论的机会权力。这种精神,便是民学的精神,其结果遂造成中国文化史上最光辉灿烂的一页”(《黄宾虹文集·书画编》下册,第448—449页)

黄宾虹进一步以史料证明,自从民学发达,中国农田水利、工程建设、商业等等,都有了很多的发明和进步。而君学则一直在残害人民的健康发展。

黄宾虹曾经举了一个例子,说有一个外国研究中国画的人,遍观国外各大博物馆藏品之外,又到国内来看。人们带她参观了故宫,参观了北京的收藏界,参观了上海的收藏,并没有发现她所需要的作品:因为人们给她看的多是“院体画”而不是“民间画”,因而她认为那些院体画并不能代表中国画的真精神。

黄宾虹最后说:“君学重在外表,在于迎合人。民学重在精神,在于发挥自己。所以,君学的美术,只讲外表整齐好看,民学则在骨子里求精神的美,涵而不露,才有深长的意味。”“现在我们应该自己站起来,发扬我们民学的精神,向世界伸开臂膀,准备着和任何来者握手。”

虽然“民学”与“君学”的发明不属于黄宾虹,但他将这一区分引入到美术史中来,却有着深远的思想史上的意义。

70年过去,黄宾虹所说的“国画之民学”,仍然有深长的意味在!

扫一扫加微信

扫一扫加微信