北宋以来,书家人品与作品品位之间的关系不断被学者们揭示与强调,颜真卿的忠义大节成为人们理解其书法旨趣的不二法门,人们不仅可以从他的作品中看到忠义之气,而且真诚地相信,即使颜真卿的书法并不美妙,也必然可传。这是前代所未有的现象。

一个在晋唐时期并不常见的批评语词“俗”也开始大量出现在宋人论书中。比如苏轼评“宋(绶)寒而李(建中)俗”,黄庭坚以为士大夫下笔,须使有数万卷书储于胸中,“始无俗态”。黄氏还将“俗”上升到人品层次,以为“唯不可俗,俗便不可医”。人们甚至可以因着书法的雅俗推论为人的雅俗,书法作品的雅俗因而具有了人格的象征意义。因此,一个成功的书家必须“养于心中无俗气,然后可以作”。更进一步,胸中有道义,书乃可贵。否则,纵使笔墨不减“钟王”,书只是俗书,人亦是俗人。苏轼鼓吹欧阳修的书法值得珍重,是因为欧阳修高度的文化修养所具有的感染力,故不待笔画之工。黄庭坚在同样的意义上对苏轼大加推崇:“余谓东坡书学问文章之气郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及也。”在他看来,纯粹的技巧人终可及,只有借读书而养成的个人气质的高雅与唯一性,才是人所不可及的。

元人赵孟頫因以旧王孙仕于新朝,后人认为于气节有亏,便从他的字中看出了“贱态”。历经了明清鼎革的傅山等人持论最为激烈。但尽管如此,赵氏不仅影响了有元一代的书学,对于整个明代也有巨大影响,从明初的解缙、明中叶的文徵明,到晚明的王铎,这些书史上赫赫有名的大家无不对赵孟頫抱有相当的敬重,他们学习书法,都从赵氏作品中获益匪浅。

相反,明代有许多书家,他们的人品与学识堪称一时翘楚,但是在同代人的评价中,他们却难逃“俗气”的指责。解缙、陈献章还有我们将要讨论的张弼,都是如此。有趣的是,集中于他们身上的“俗气”往往来源于作品形式,都是一些技术性的问题,而与人品无关。正因为存在这样的现象,人品与书卷气愈来愈演变为可以习得的形式语言,只要掌握了某种书写程式,或是避免了某种书写程式,“雅”也就唾手可得了。

华亭人张弼,成化二年(1466)进士,授兵部主事进员外郎,后因忤时宰迁南安知府。虽然只做到知府一级的小官,但他在当地的两桩政绩却一再被人们提起。南安地处两广交界,山中土匪聚集,张弼到官之后,悉为捕灭;南安土人好淫祀,他派人毁掉淫祠百区,将之改建为社学。先哲凡是到过南安的,如张九龄、李纲、刘元城等,张弼都特为立祠,且别立吟风弄月台,以致景仰。这两件事都说明他教化风俗的决心与能力。正因为如此,他的友人如李东阳、谢铎、林俊等都惋惜他没有更好的平台施展其政治才能。

张弼在朝时以气节重,朝中名流皆叹服他的学问政事。他在《小像赞》中有这样的表白:“奉上不谄,宁为我简。合交不污,宁为我疏。”无论是事上还是交友,他都能清洁自持。李东阳在《张东海集序》中也说他志操耿耿,胸次洒落,不同流合污,但凡开口论议,总是无所顾忌,一切龌龊之事不足挂怀,更不会谄媚干进。谢铎则称其一生好学,老而不倦。他的学问根柢程朱,倾慕古贤人的奇节伟行,慨然思与之齐。

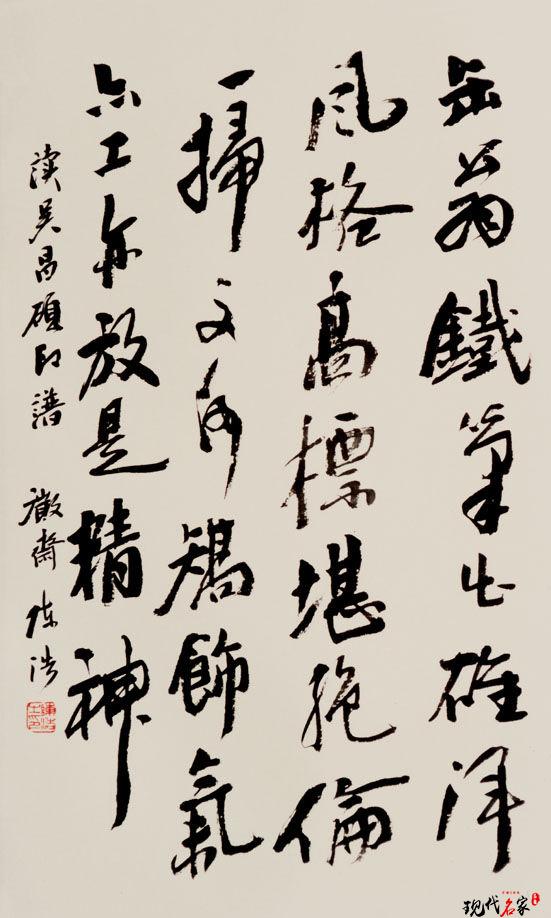

这种瑰奇卓荦之气不能为当世所用,于是发之于文,发之于诗,发之于草书。他写文章随事触物,不求辞藻的光鲜华丽,论议之中虽杂有谐谑,但必求其理。他的一些警句,在朝臣中广为传诵。人们认为他的诗文自成一家,而草书则是成化一朝之冠冕,一时学书之群宗。王鏊描述他作草书时常常酒酣兴发,顷刻间挥洒数十纸,矫疾如风雨龙蛇,观者常有“颠张复出”的感叹。陈献章在谈论草书时,以“如今到处张东海”为说,足见张弼草书在当时的影响。据张鼐《先进旧闻》记载,张弼守南安时,有时郡费不足,就靠写字换取补贴。各郡收兵议赏,那些武夫悍卒甚至放弃金银财宝,而希望求得一件张弼的墨妙。

虽然张弼草书为世所重,但张氏自评以为书不如诗,诗不如文。潜台词还有文不如政事。这不由得让我们联想起元代的赵孟頫,所有赞赏他艺术修为的人,都为他未能施展经世才能而感到惋惜。中国传统儒学强调士人须“三立”:立德、立功、立言。书画之属,乃雕虫小技,壮夫所不屑为。张弼的同代人黄道周,虽擅长书画,却将之视为学问中七八乘末事,而王铎虽不能割舍对书画的挚爱,却又不断抱怨因学习书画,浪费了他许多本该读经读史的大好光阴。

张弼的松江后辈董其昌,力推乡邦书法,以“云间书派”对抗“吴门书派”,他在讨论张弼书名的沉浮时,指出自从吴中书家辈出,张氏声价少减。他只道出了一个事实,却没有对个中原因进行揭示。其实张弼的书法不是“声价少减”,而是遭遇了严重的评价危机。因为明后期的文人不约而同地用“俗”这一最严厉的批评语词,颠覆着张弼在成化一朝建立起的草圣形象。他们说张弼的书法“俗”,并非因为他是宵小之徒,或者缺乏书卷的涵养。恰恰相反,如同我们前面所说的那样,张弼是个令同时士人敬重的饱学之士,李东阳记载说:“今郎署之有文学者,必曰:‘张君、张君。’”那么是什么原因,让张弼不能免“俗”呢?

传世的张弼草书,多为擘窠大轴,如南京博物院所藏《七言绝句轴》,笔力劲健,气势逼人,诚如林俊、顾华玉等同时文人所评价的那样,一股豪宕之气震人心目。晚明人孙鑛虽也承认其种种优点,但话锋一转,又直陈他未能去俗,“俗体、俗笔、俗意、俗气,都不免犯之”。

张弼的俗,与其作品中这样一些形式特征有关。一是字形不古,很多字不是从古人法帖中来,而是凭空穿凿,以意自撰,文徵明曾讥笑他连《草书集韵》都还没有经目,居然就以草书得名了。二是喜欢左右缠绕,杨慎斥为“镇宅符篆”。张弼自言晚年取法怀素,学习《圣母》《心经》等帖,但早年喜学宋广,他很欣赏宋广草书的连绵不绝。宋广在洪武初年与宋克、宋璲都以书擅名,人称“三宋”。但人们对于宋广书法的评价总不如“二宋”,就是因为他用笔缺少断割,不合古法。张弼用笔缠绕当是受到宋广的影响。三是缺乏骨力,丰坊以为张氏的缠绕备极死蛇结蚓之胎。祝允明虽推举张弼盛年书法,但他批评张氏结字不能遒紧,腕力极弱,去素、旭不啻天壤。王世贞亦说他虽流浪自喜,但往往失之缓弱。四是故作抖颤之笔以表现力度,人们将他的颤笔与解缙的画圈视为一丘之貉,甚至不惜用“风瘫之手”这样的恶毒的词语加以形容。五是强求字的大小不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形。将没有关系的字或点画强行勾连,突缩突伸,显得不够自然。

项穆在批评张弼时,将之与后来的书家杨珂、马一龙等并称,说他们自目其书为“梅花体”。梅花体大约有用笔轻软,结字错综杂乱之意。比如张弼虽写得极为圆熟,但疏松柔软而有村野气,王世贞称其为张旭、怀素之重台,陈献章则说张弼“好到极处,俗到极处”。在王世贞的笔下,这类书风又被称为“南路体”。如他说杨珂小草柔笔疏行,了无风骨,如雨中聚蚓,而狂草则“或从左或从下起,或作偏傍之半,而随益之,其书益弱而多讹”。陈鹤的狂草像是枯枿败蔓,纵横道上。而马一龙不通草书字源,而浓淡大小,错综至不可识,拆看亦不成章。他说这些都是南路体,而陈道复老笔纵横可赏,而结构多疏,也是南路体的滥觞。究竟因何称“梅花体”或是“南路体”,目前尚没有更多的资料可以说明,因项穆与王世贞提到的书接皆集中与松江、苏州、浙江一带,这种字体在嘉靖至万历(1522—1619)之际是否形成了一个有地域性的流派,亦不得而知。

扫一扫加微信

扫一扫加微信